Auch wenn Charity Kalender Borneo Orangutan Survival begünstigt, vernachlässigen wir natürlich nicht die Sumatra Orang Utans. Die gibt es durchaus sogar seltener als Borneo Orang Utans, was man in deutschen Zoos eher nicht vermutet, da hier „Das Februar-Model: Sumatra Orang Utan „Dodi““ weiterlesen

Das Titelmodel: Borneo Orang Utan „Niah“

Das Titelbild passt bestens zu einer der beiden unterstützen Organisationen, denn dort ist ein Borneo Orang Utan abgebildet. Nur sechs Zoos in Deutschland halten überhaupt diese Unterart, unser Foto ist im Allwetterzoo Münster entstanden. „Das Titelmodel: Borneo Orang Utan „Niah““ weiterlesen

Das März-Model: Westlicher Flachlandgorilla „Buzandi“

Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich bei Buzandi um den Chef der Gorilla-Gruppe im Erlebnis-Zoo Hannover. Geboren wurde der Silberrücken am 30. Dezember 1991 im australischen Melbourne. Sein Vater Motaba kam 1990 aus Jersey nach Australien und hatte mit dem „Das März-Model: Westlicher Flachlandgorilla „Buzandi““ weiterlesen

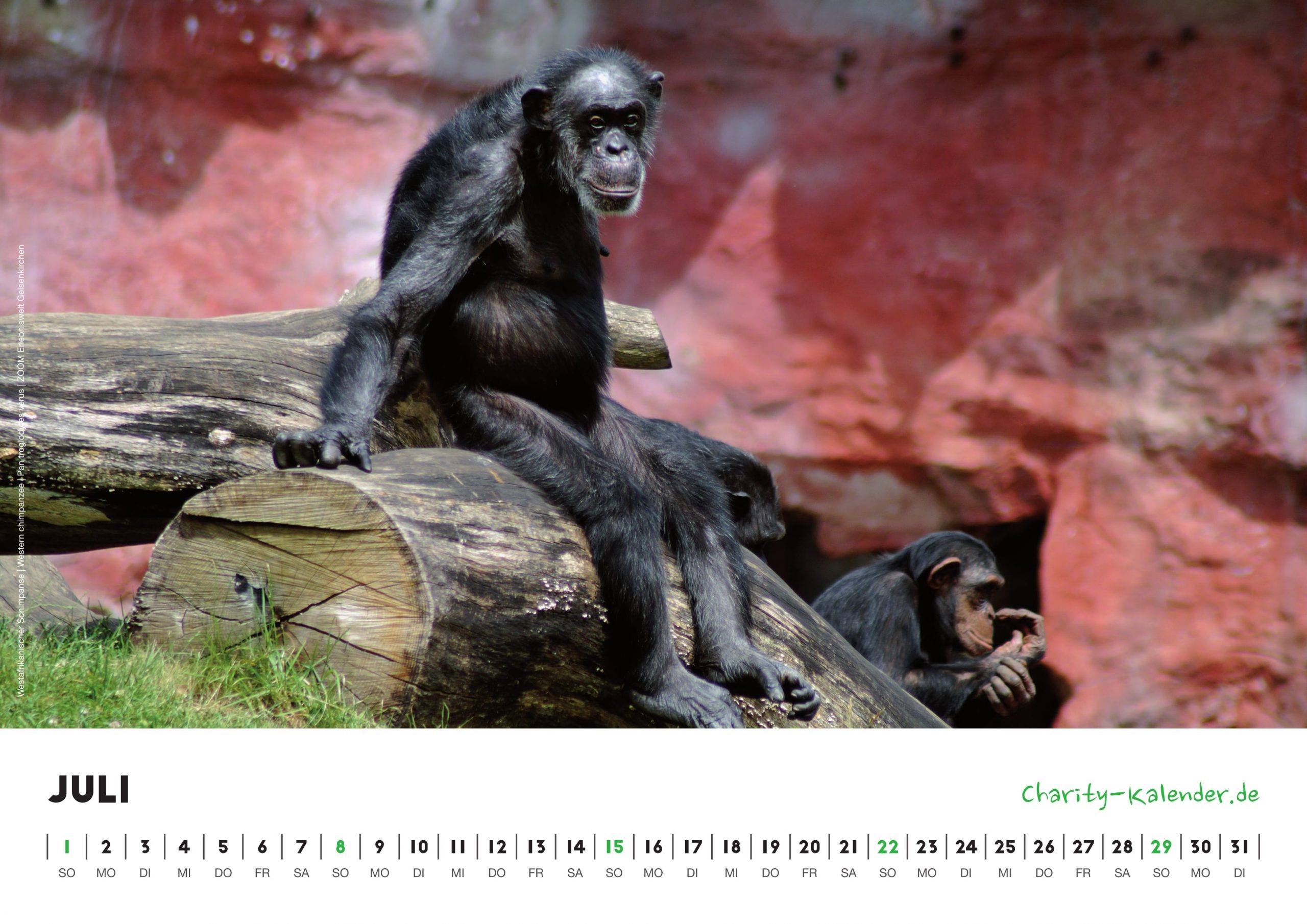

Das Juli-Model: Westafrikanischer Schimpanse Sita

Sita ist die Oma der Schimpansentruppe in der Zoom Erlebniswelt. Mit inzwischen 48 Jahren hat sie ein stattliches Alter erreicht. In der freien Wildbahn wäre sie damit wahrscheinlich längst verstorben, dort wird meist nur ein Alter von 30-40 Jahren erreicht, „Das Juli-Model: Westafrikanischer Schimpanse Sita“ weiterlesen

Gute Unterstützung der Gütersloher Medien

Im Raum Gütersloh wird das Charity-Kalender Projekt seit November bereits gut gefördert. Das Westfalen Blatt, die OWL am Mittwoch, Die Glocke und das GT-Info brachten bereits Artikel heraus. Exemplarisch stellen wir den Artikel aus Die Glocke zur Verfügung:

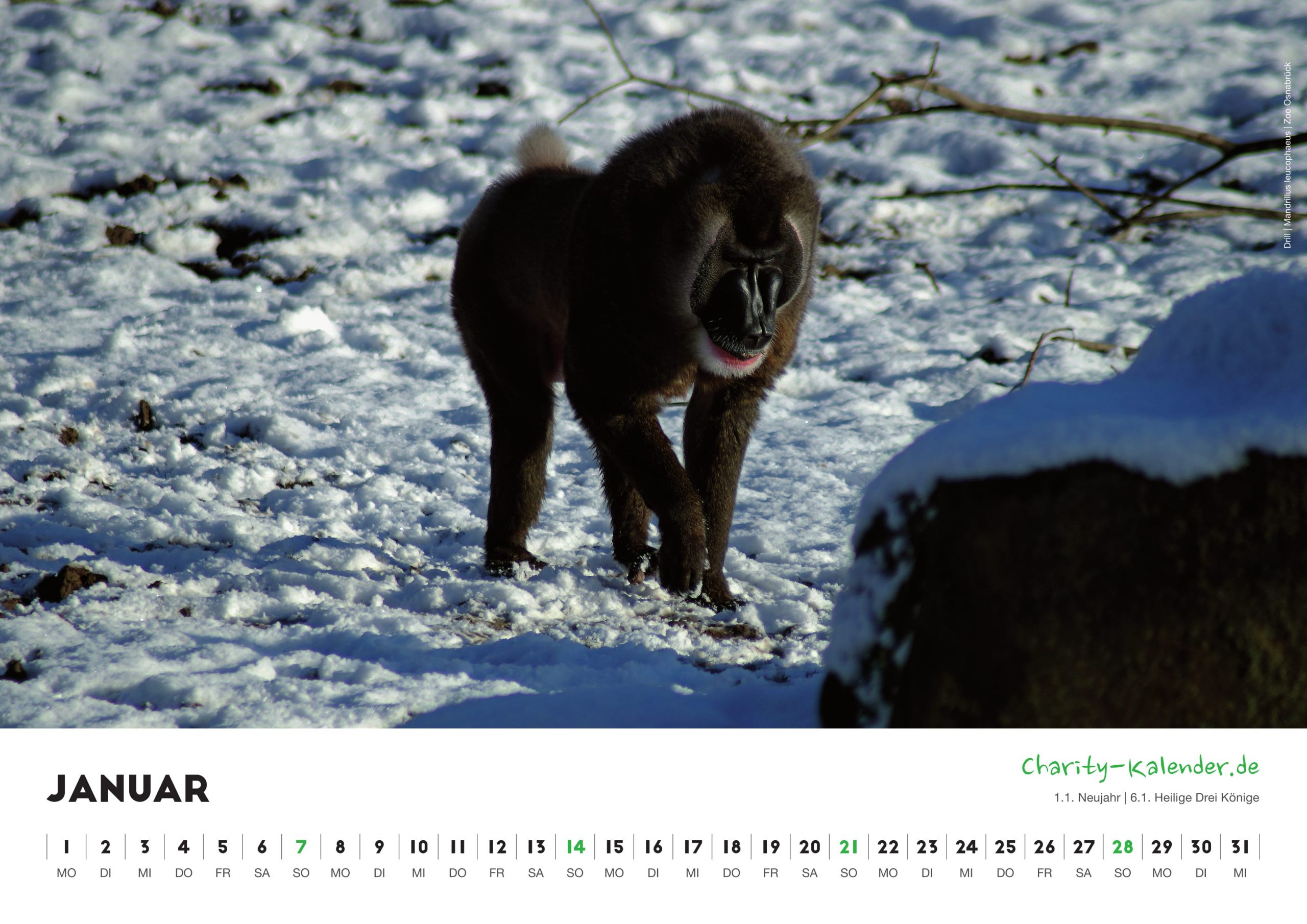

Die Erlöse will er für Primaten spenden. „Das Interesse an Tieren war immer schon vorhanden“, sagt Olaf Goldbecker. „Das ist für mich die pure Entspannung.“ Egal ob auf Reisen in der Wildnis Namibias oder im wissenschaftlichen Zoo von Osnabrück – Goldbecker wartet mit seiner Kamera dort, wo sich die exotischen Tiere tummeln: „Ich habe inzwischen so viele Bilder von den Tieren gemacht. Irgendwann wollte ich auch etwas Sinnvolles damit anstellen.“

Im Frühjahr kam ihm die Idee für den Charity-Kalender. Dafür musste Olaf Goldbecker diverse Zoos anschreiben und die Erlaubnis einholen, seine Bilder auch verwenden zu dürfen. Viele Tiergärten zeigten sich kooperativ, etwa die Verantwortlichen aus Münster, Osnabrück, Hannover, Gelsenkirchen und Aachen. Der Gütersloher erhielt sogar eine Zusage aus Barcelona: „Die Auswahl der Motive ist einigermaßen ausgewogen verteilt. Kein Zoo kommt öfter als zweimal im Kalender vor.“

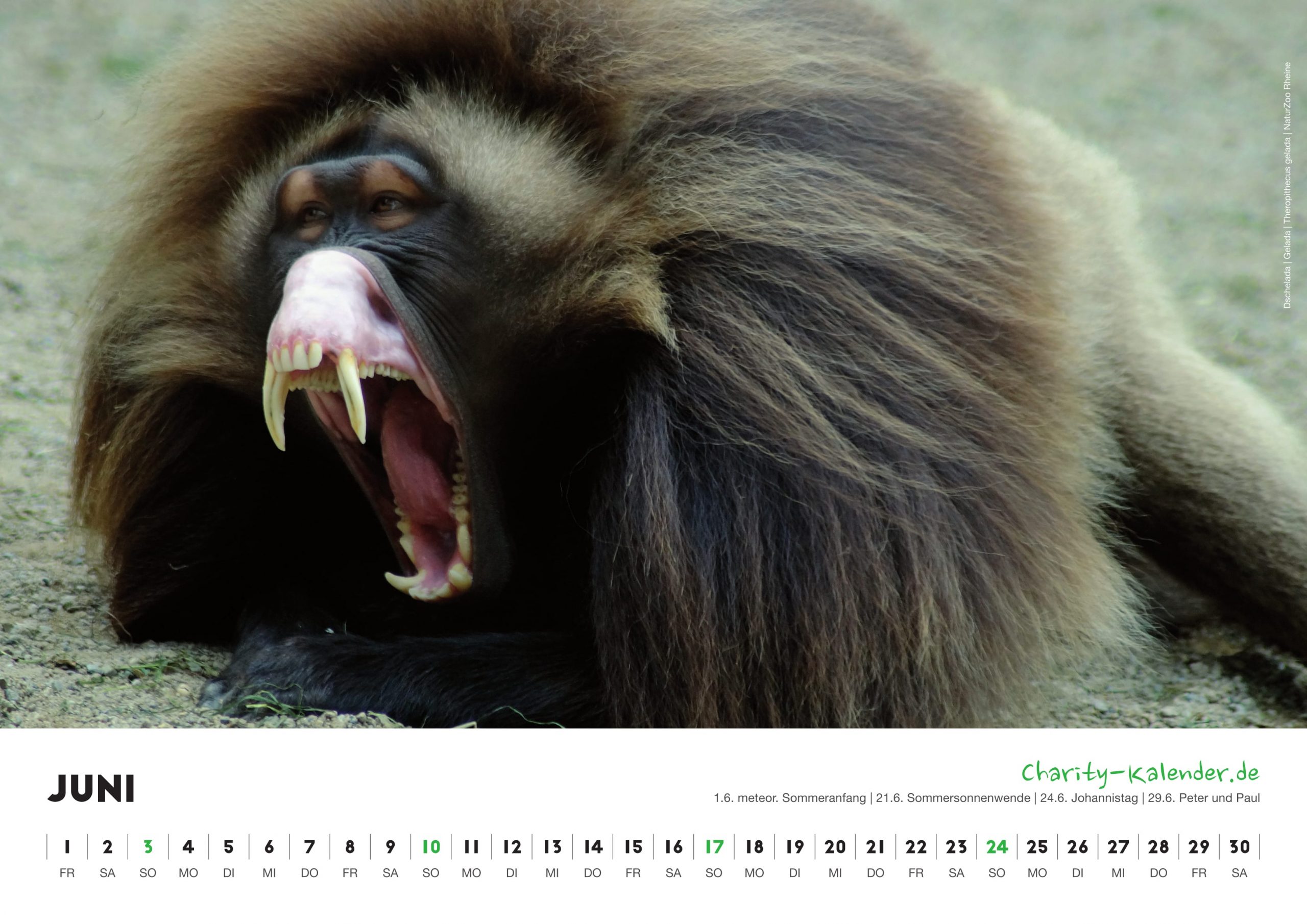

Bei diesem Erstprojekt dreht sich alles um Primaten. Die fotografierten Affen stammen überwiegend aus Süd- und Mittelamerika, Asien sowie Madagaskar. Schimpansen, Gorillas und der furchteinflößende afrikanische Blutbrustpavian schafften es in die Auswahl. Die Erlöse aus dem Verkauf möchte Olaf Goldbecker abzüglich der Selbstkosten spenden.

Der Gütersloher hat sich zwei Initiativen ausgesucht, die er fördern möchte. Zum einen „Rettet den Drill“, die den gleichnamigen Affen vor Jagd und Handel schützen sollen. Der Drill lebe in Nigeria und Kamerun und sei hierzulande ein eher unbekanntes Tier, sagt Goldbecker. „In der Organisation arbeiten viele Tierpfleger aus Zoos. Ich denke, das ist eine gute Sache.“

Als zweite Organisation wird „Borneo Orangutan Survial“ bedacht. Der Primat von der indonesischen Insel Borneo leide, weil sein Lebensraum für Palmöl-Plantagen eingeschränkt werde, so Goldbecker. „Viele Jungtiere haben keine Eltern. Die Organisation leistet Aufklärungsarbeit und kümmert sich darum, dass die Tiere artgerecht aufgezogen werden können“, sagt der Gütersloher.

Ein paar Kalender konnte Olaf Goldbecker bereits im Bekanntenkreis verkaufen. Wenn der Absatz stimmt, könnten weitere Projekte folgen. „Ich habe noch viele andere Motive, beispielsweise von Raubtieren. Vielleicht gibt es im nächsten Jahr den nächsten Kalender mit einem anderen Leitmotiv“, verrät er. Die Startauflage beträgt 500 Stück. Exemplare sind im Internet unter www.charity-kalender.de zum Preis von 12,95 Euro erhältlich. Zusätzlich fallen Versandkosten von vier bis fünf Euro an.

http://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/kreisguetersloh/guetersloh/Kalender-rueckt-Primaten-in-den-Blickpunkt-f82a7dcf-6c61-46c2-aea3-a848fcf8d762-ds

Borneo Orangutan Survival Deutschland

In Deutschland kümmert sich Borneo Orangutan Survival seit 2001 um Gelder für die gleichnamige Stiftung auf Borneo. Zuvor wurden bereits durch die deutsch-indonesische Gesellschaft Mittel gesammelt, aber da diese eher kulturelle als ökologische Interessen vertrat, entschloss man sich zur Gründung eines eigenen Vereins. Neben der Beschaffung finanzieller Mittel besteht die Haupttätigkeit von BOS Deutschland darin über die Probleme der Orang Utans aufzuklären.

BOS betreibt auf Borneo zwei Rettungszentren für Orang Utans mit einer Kapazität von etwa 800 Tieren. Meist sind es Babys, die ihren Weg dorthin finden, weil sie als Haustiere konfisziert wurden. Orang Babys erhält man nur dadurch, dass man ihre Mutter erschießt, daher leiden die hochintelligenten Tiere meist an einem Trauma. In einem mehrstufigen Prozess, der jahrelang dauert, werden die kleinen Orang Utans groß gezogen und Schritt für Schritt auf die Selbständigkeit vorbereitet, ehe sie in geeigneten Waldstücken in die Freiheit entlassen werden. Diese Wälder gehören entweder BOS oder sind in Kooperation mit Dritten gesichert, denn das Kernproblem der Orang Utans ist die gnadenlose Zerstörung ihres Lebensraums für den Palmölanbau. 90% des weltweiten Palmöls stammt aus ihrem Gebiet in Indonesien und Malaysia – einer Gegend, in der Ölpalmen nicht einmal heimisch sind.

Jetzt klingt Indonesien weit weg von uns, ist dies also ein Problem, mit dem wir nichts zu tun haben?!? Das komplette Gegenteil ist der Fall. Mit ziemlicher Sicherheit finden sich in Ihrem Haushalt Produkte mit Palmöl wieder. Schauen Sie einmal auf die Inhaltsstoffe der Lebensmittel, vor allem bei Tiefkühl- und Fertigprodukten, bei Süßigkeiten und Knabbereien, bei Eis oder bei Margarine – wenn dort Palmöl oder Palmfett zu finden ist, stammt es ziemlich sicher aus Orang-Utan-Gebiet. Bei Kosmetika und Waschmitteln sind die Inhaltsangaben leider noch nicht verpflichtend, weswegen schöner klingende Namen verwendet werden, die oft nichts anderes als Palmöl sind.

Noch schlimmer ist die Verwendung von Palmöl im vermeintlichen Namen der Umwelt, denn ein großer Teil fließt in Biosprit wie Öko-Diesel und E10. Dies hat nicht nur zur Folge, dass Lebensmittel teurer und damit für arme Menschen unerschwinglicher werden, sondern wahrt den Industriestaaten eine weiße Weste, weil der eigene CO2 Ausstoß gesenkt wird. Allerdings wird das Problem dadurch nicht gelöst, sondern bestenfalls verlagert. Schon heute ist Indonesien die weltweite Nummer 4 in Sachen CO2 Ausstoß. Unterm Strich ist der CO2 Verbrauch von Biosprit nicht niedriger, sondern durch Rodung, Anbau, Produktion über Transport bis hin zur Verwendung dreimal höher als bei herkömmlichen Mineralöl.

Kalender in Gütersloh-Isselhorst versandkostenfrei erhältlich

Im Gütersloher Vorort Isselhorst kann der Charity-Kalender nun auch im Laden ohne Versandkosten erworben werden. Mitten in Isselhorst im Schreibwaren- und Lotto-Toto Laden Minuth in der Haller Str. 135 ist der Primaten-Kalender für 12,95 Euro erhältlich.

Kapuzinerartige

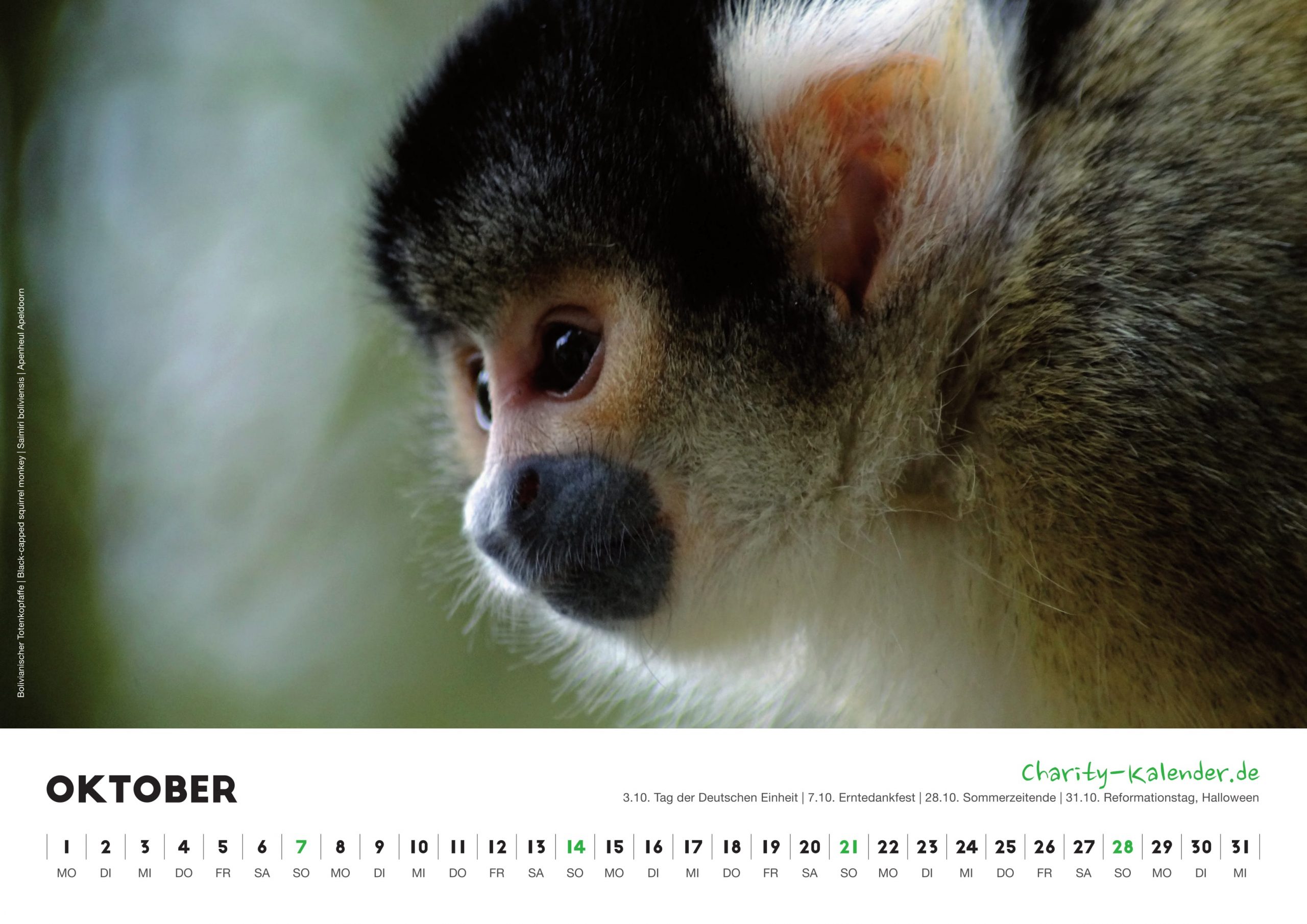

Die Kapuzinerartigen sind eine relativ bekannte Familie aus der Welt der Primaten. Sie besteht aus den gehaubten Kapuzinern, den ungehaubten Kapuzinern und den Totenkopfaffen. Alle drei Gattungen sind geschickte Kletterer, die sich auf allen Vieren fortbewegen und in den Baumregionen zu finden sind. Die Kapuzinerartigen leben in größeren Familienverbänden zusammen. Während die Kapuziner von einem Männchen angeführt werden, sind es bei den Totenkopfaffen eher die Weibchen, die den Ton angeben.

Gehaubte und ungehaubte Kapuziner sind natürlich leicht an ihrem Kopfschmuck zu unterscheiden. Der Name stammt ganz einfach von der entweder existierenden oder nicht existierenden Haube auf ihrem Kopf. Insgesamt gibt es vierzehn verschiedene Art an ungehaubten Kapuzinern, die von Mittelamerika bis runter nach Brasilien vorkommen. Die gehaubten Kapuziner finden sich dagegen nur in Südamerika und bestehen aus acht verschiedenen Arten. Kapuziner gelten als sehr intelligente Tiere, deren Gehirn im Verhältnis zur Größe überproportional groß ausgebildet ist.

Die Totenkopfaffen kennt jedes Kind als Herrn Nilsson von Pippi Langstrumpf – dies allerdings nur durch die Verfilmung, denn in den Büchern von Astrid Lindgren hält die Hauptfigur eine Meerkatze. Acht Unterarten existieren vorwiegen in Südamerika, gelegentlich aber auch in Mittelamerika. Im Englischen sind die Tiere als Squirrel Monkey (Eichhörnchen-Affe) bekannt wegen ihrer Wendigkeit.

In unseren Unterstützerzoos lassen sich keine ungehaubten Kapuziner finden, aber folgende gehaubten Kapuziner und Totenkopfaffen:

Gehaubte Kapuziner

Gelbbrustkapuziner: Frankfurt, Köln, Münster

Haubenkapuziner: Aachen, Hamm, Osnabrück

Totenkopfaffen

Bolivianischer Totenkopfaffe: Aachen, Heiligenkirchen, Nürnberg (empfohlen), Osnabrück, Overloon (empfohlen), Miami

Gewöhnlicher Totenkopfaffe: Braunschweig, Dortmund

Charity-Kalender meets Rettet den Drill

Regnerisches deutsches Landwetter Ende Oktober, das so gar nicht an Drills in Westafrika erinnern lässt, begleitete mich auf dem Weg nach Hannover. Eine Aktion für eine Artenschutzorganisation zu starten ist eine Sache, ein persönlicher Eindruck nochmal ungleich wertvoller. Und so ging die Fahrt zum Erlebnis-Zoo Hannover – nicht wegen deren neuer Drillanlage, sondern für ein Kennenlernen mit der Rettet-den-Drill-Vorsitzenden Kathrin Paulsen.

Dass das Treffen in einem Zoo stattfand, war kein Zufall. Denn Kathrin Paulsen ist wie die meisten Initiatoren von Rettet den Drill Tierpflegerin, die mit diesen Tieren arbeitet. Alle Drill haltenden Zoos unterstützen die Aktion, die aus den Kreises ihrer Mitarbeiter entstanden ist. Formell gibt es den Verein seit 2004, zuvor war dies eine private Initiative, auch wiederum aus Tierpflegerkreisen heraus. Da die Entwicklung aber stetig voranging, entschloss man sich zur Gründung des Vereins. Die Buchhaltung läuft sogar über den Tierpark Nordhorn, der nicht einmal zu den Drillhaltern zählt. Aktuell gibt es sechs Zoos in Deutschland, die diese Tiere halten, und europaweit sind es 17 – bei der geringen Anzahl kein Wunder, dass der Drill eher zu den unbekannteren Tierarten gehört, denn heutzutage sind es in erste Linie Zoos, die den Menschen das Wissen über Tiere vermitteln.

Unterstützung leistet der Verein in erster Linie für die Drill Auffangstationen von Pandrillus in Nigeria und Kamerun. Zwei amerikanische Biologen, Liza Gazby und Peter Jenkins, waren 1988 beruflich in Nigeria und sahen auf einem Markt einen kleinen Drill illegal zum Verkauf. Dieses heute noch lebende Weibchen wurde mitgenommen und bildete den Startpunkt für ein beispielloses Artenschutzprojekt.

Wenn heute Neuzugänge – weiterhin sind dies illegal gehaltene oder zum Verkauf gestellte Drills, die vom Staat konfisziert wurden – zu Pandrillus gebracht werden, durchlaufen sie zunächst eine Quarantänestation, die von Rettet den Drill mitfinanziert wurde. Alleine im vergangenen Jahr waren es 23 Tiere allein in Nigeria, die dort untergebracht wurden. Insgesamt unterhält die Organisation sechs verschiedene Anlagen mit einer Größe von insgesamt 20 Hektar, wobei auf der größten 7 Hektar großen Anlage etwa 200 Drills leben. Ziel ist die Freilassung ins Afi Mountain Schutzgebiet. Etwa 60 Tiere können allerdings nicht mehr in der freien Wildbahn unterkommen und werden ihr Leben auf der Drill Ranch verbringen.

Von der Arbeit vor Ort hat sich Kathrin Paulsen bereits mehrfach ein Bild gemacht, dazu gehen bei Rettet den Drill regelmäßig Berichte ein, so dass ein Monitoring über die Mittelverwendung erfolgt. Ein wichtiges Anliegen für beide Organisationen ist es, dass die lokale Bevölkerung mit einbezogen wird. So können Schulklassen die Arbeit vor Ort besuchen, um einen Eindruck von der Arbeit zu bekommen und auch über die Wichtigkeit des Natur- und Artenschutzes zu lernen. Zudem findet der Futteranbau für die Tiere in den nahegelegenen Siedlungen statt, so dass die Einheimischen durch den Ankauf der Futtermittel ihren Erwerb beziehen und dadurch direkt sehen, dass die Unterstützung der Arbeit für ihren Unterhalt sorgt.

Der Besuch in Hannover hat meinen Eindruck bestärkt, dass es sich bei dieser relativ kleinen Initiative um ein stark durchdachtes und äußerst unterstützenswertes Projekt handelt.

Makaken

Makaken sind eine Gattung der Pavianartigen, zu denen nicht nur die eigentlichen Paviane gehören. Da diese Gruppe aber so breit gefächert ist, stellen wir die Unterordnungen separat vor. Die Makaken kommen mit einer Ausnahme ausschließlich in Asien vor – die Ausnahme stellt der Berberaffe aus Nordafrika dar, den wir hier bereits vorgestellt haben: https://charity-kalender.de/de/primaten

Alle Makaken haben gemein, dass sie einen relativ robusten und kräftigen Körper und Gliedmaßen besitzen, dazu ein wuchtiges Gebiss, die Gesichter sind haarlos. Makaken sind tagaktiv und überwiegend Bodenbewohner. Ansonsten kommen sie abgesehen vom Berberaffen von Afghanistan im Westen bis nach Japan im Osten vor, vom Regenwald bis zum Gebirge. Keine andere Affenart hat eine weitere Spannbreite.

Makaken leben in großen Gruppen. Die Weibchen verbleiben bei Eintritt in die Geschlechtsreife in der Familie, während der männliche Nachwuchs die Gruppe verlässt. In der freien Wildbahn werden die Tiere bis 20 Jahre alt, in menschlicher Obhut können zehn Jahre mehr erreicht werden.

Bartaffe – Köln, Rheine, Wuppertal

Südlicher Schweinsaffe – Gelsenkirchen (empfehlenswert), Osnabrück, Arnheim

Javaneraffe – Hamm

Rotgesichtsmakak – Hamm

Schopfmakak – Hamm

Klammerschwanzaffen

Es ist keine große Kunst, den Ursprung des Namens für diese Gattung an Primaten abzuleiten. Die Klammerschwanzaffen zeichnen sich durch ihren kräftigen langen Schwanz aus, den sie wie einen fünften Greifarm nutzen. Der Schwanz ist wie die anderen Gliedmaßen dabei in der Regel länger als der Körper der Tiere, dazu ist der Daumen zurückgebildet und die Hände ähneln eher Haken. Damit sind diese Primaten prädestiniert für ein Leben in den Bäumen. Ihre systematische Einordnung ist im Detail nicht ganz unumstritten, im Allgemeinen zählt man aber Klammeraffen, Brüllaffen, Spinnenaffen und Wollaffen zu dieser Kategorie. Klammerschwanzaffen kommen in Mittel- und Südamerika vor und zählen damit zu den Neuweltaffen.

Sämtliche Arten der Klammerschwanzaffen leben in Gruppen zusammen und leben relativ friedlich miteinander. Lediglich die Brüllaffen bevorzugen kleinere Verbünde. Die meisten Arten sind gefährdet, weil ihr Lebensraum schwindet und weil ihr Fleisch gegessen wird. Gelegentliche Verluste durch Raubkatzen und Greifvögel fallen dagegen kaum ins Gewicht. Die Tiere haben keine hohe Reproduktionsrate und bringen nur alle paar Jahre Nachwuchs zur Welt, was für eine Erholung des Bestands nicht förderlich ist. Die Lebenserwartung in der freien Natur wird zwischen 15 und 20 Jahren eingeschätzt, in Zoos liegt sie bei meist bei 25-30 Jahren.

Interessanter Fakt: auf Englisch heißen die Spinnenaffen nicht etwa Spider Monkeys, sondern Muriquis. Spricht eine englischsprachige Person von Spider Monkeys handelt es sich um Klammeraffen.

Durch die starke Gefährdung in der Natur sind die Zuchten in Zoos bei diesen Arten besonders wichtig. Folgende Spezies können Sie bei unseren Unterstützerzoos finden:

Kolumbianischer Klammeraffe: Osnabrück, Wuppertal, Miami

Schwarzer Brüllaffe: Frankfurt, Barcelona, Miami

Brauner Goldstirn-Klammeraffe: Frankfurt, Barcelona

Schwarzer Klammeraffe: Overloon

Roter Brüllaffe: Köln

September-Bild: Bonobo

Unter den Menschenaffen ist der Bonobo bis heute noch der Unbekannteste. Das hat seinen Grund darin, dass diese Tierart erst 1929 entdeckt wurde – und selbst das nur aus Zufall durch die Untersuchung eines vermeintlichen Schimpansenschädels in einem belgischen Museum. Bis dahin wurde der Bonobo als Schimpanse angesehen und heißt auch Zwergschimpanse, was aber kein passender Name ist, da der Größenunterschied zum eigentlichen Schimpansen marginal ist. Der ausschließlich in der Demokratischen Republik Kongo beheimatete Bonobo ist zierlicher, meist hat er einen Scheitel, und unterscheidet sich vornehmlich im Verhalten.

Wissenschaftler, die im Kongo über Jahre Bonobos erforschten und aufgrund des Bürgerkriegs das Land verlassen mussten, kamen anschließend zu Schimpansen und waren entsetzt über das, was sie sahen – diese Brutalität und harten Umgangsformen waren sie nicht mehr gewohnt. Ein anderer Wissenschaftler bezeichnete die Bonobos als Hippies unter den Menschenaffen, weil sie zur Pflege der Beziehungen zueinander und nicht nur zur Fortpflanzung Sex benutzen. Vom Verhalten abgesehen unterscheiden sie sich von den Schimpansen dadurch, dass das Gesicht weicher und weniger kantig ist, dazu ihre Lippen rot.

Bonobos leben in großen Gruppen zusammen, die von einem Alpha-Weibchen angeführt werden. Die Weibchen leben in Bindungen und wechselnden Hierarchien zueinander, während die Männchen untereinander kaum Kontakt pflegen. Innerhalb der Gruppen kommt es kaum zu Aggressionen, wenn sind es vornehmlich die Männchen, die miteinander in Konflikt geraten. Bei den Bonobos ist das Verhalten nach der Geschlechtsreife auch umgekehrt zu den meisten anderen Tierarten – die Weibchen verlassen die Gruppe und schließen sich einem neuen Clan an, während die Männchen ihr Leben lang in ihrer Familie verbleiben.

Über die Bestandszahlen des Bonobos herrscht keine Einigkeit, wahrscheinlich existieren 15.000-20.000 Tiere in der freien Natur, die IUCN listet die Art als stark gefährdet. Ein Problem ist die geringe geographische Verteilung, die von Flüssen eingeschränkt ist. Dazu ist der Kongo ein sehr armes Land und das Fleisch der Bonobos wird als Nahrungsmittel verwendet. Wilderei ist die größte Bedrohung für die Tiere. Dazu wächst aber die Bevölkerung rasant und es werden immer mehr Flächen für die Nahrungsgewinnung benötigt. Zusätzlich ist ihre Region reich an Erdöl und bietet beste Bedingungen für die Palmölgewinnung, so dass man befürchten muss, dass die Industrie eines Tages den Lebensraum besetzen wird. Zudem sind die Menschenaffen aufgrund ihrer ähnlichen Konstitution anfällig für Krankheiten der Menschen und so stellt Ebola eine Gefahr für die Tiere dar.

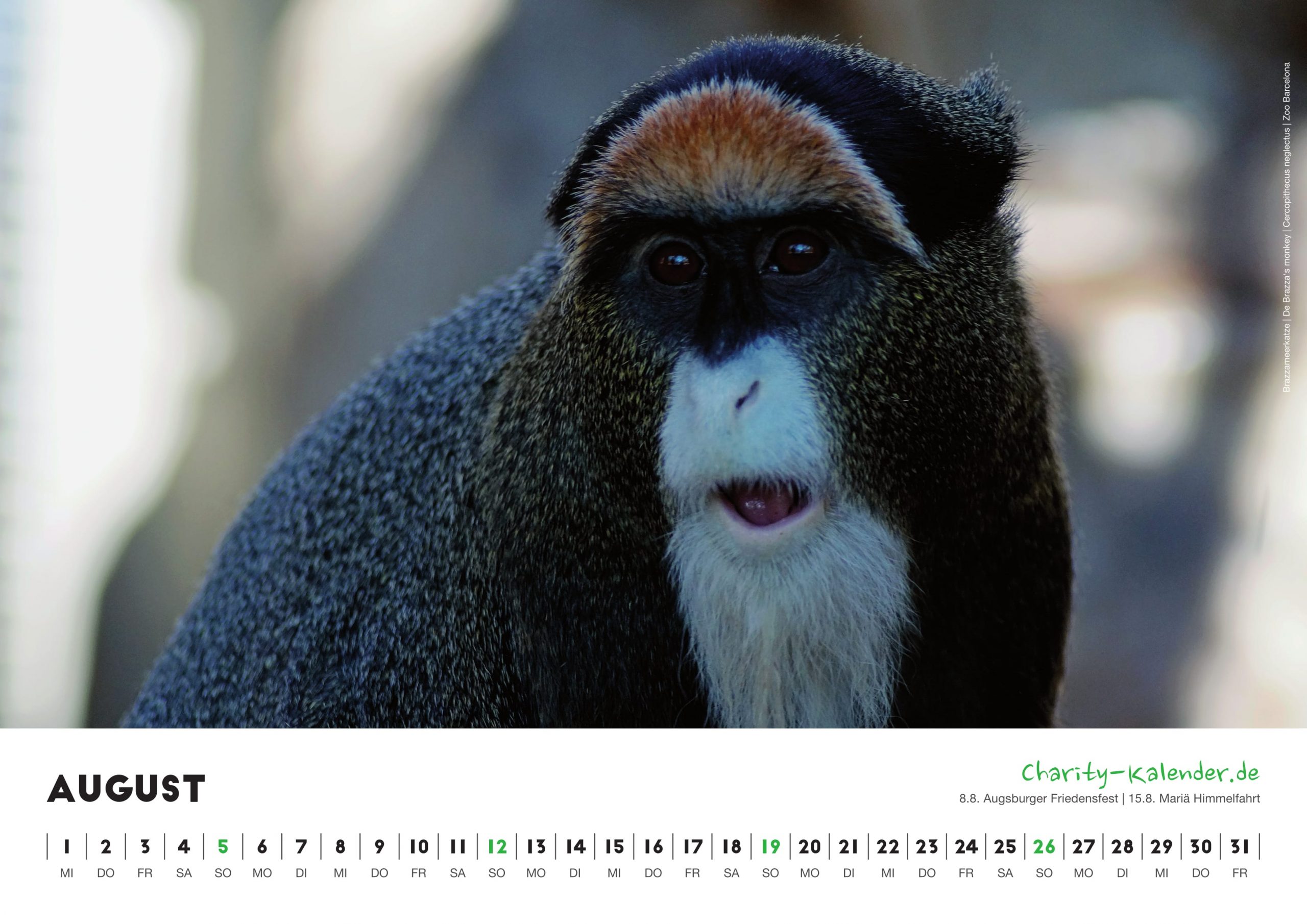

Eigentliche Meerkatzen

Auf dem afrikanischen Kontinent leben die Meerkatzenverwandten. Diese umfassen auch Pavianartige, Stummel- und Schlankaffen. Die vierte Kategorie beschäftigt sich mit den sogenannten eigentlichen Meerkatzen. Der Ursprung des Namens ist nicht abschließend geklärt. Thesen besagen, dass sie wegen ihrer katzenähnlichen Gestalt und der Überbringung nach Europa über das Meer den Namen Meerkatzen bekommen haben. Andere Quellen sehen im Wort markata, was auf Sanskrit „Affe“ bedeutet, die Namensherkunft. Nicht zu verwechseln sind die Meerkatzen mit den englischen Meerkats, die auf deutsch Erdmännchen sind.

Bei den Meerkatzen handelt es sich um 26 verschiedene mittelgroße oftmals attraktiv gefärbte Primatenarten, die südlich der Sahara in ganz Afrika vorkommen, wo es Bäume gibt. Sie können gut klettern und springen, lassen sich aber auch am Boden anfinden. Im Normalfall leben sie in Gruppen von 10-30 Tieren zusammen. Kleingruppen bestehen aus einem bestimmenden Männchen, größere Gruppen sind aus mehreren Männchen zusammengesetzt. In der Wildnis erreichen Meerkatzen ein Alter um die 20 Jahre, im Zoo können es zehn Jahre mehr sein.

Meerkatzen haben in Afrika natürliche Feinde wie Leoparden, Schlangen, Greifvögel und Paviane, die größere Gefahr für den Bestand geht aber vom Menschen aus. Die sich in ihrem Lebensraum stark ausbreitenden Plantagen und Felder bieten den Tieren kulinarische Genüsse, aber naturgemäß finden die Besitzer die tierischen Plünderungen nicht so lustig. Zudem können die Meerkatzen auch für den Menschen Krankheiten übertragen, was für die Tiere wiederum nicht schlecht ist, weil sie so eher nicht als Haustiere geeignet sind.

Die hübschen Meerkatzen sind nicht die gängigsten Arten in Zoos. Bei unseren Unterstützern lassen sich die unten stehenden Arten finden, wobei hier die Anlage der Brazza-Meerkatzen in Hannover und der Diana-Meerkatzen in Osnabrück besonders zu empfehlen sind.

Brazza-Meerkatze: Hannover (empfehlenswert), Barcelona, Overloon

Diana-Meerkatze: Osnabrück (empfehlenswert)

Grüne Meerkatze: Herford

Kleine Weißnasenmeerkatze: Miami

Monameerkatze: Osnabrück

Nördliche Zwergmeerkatze: Barcelona

Rotschwänzige Blaumaulmeerkatze: Gelsenkirchen

Sakiaffen

Wir machen einen Abstecher nach Südamerika. Die dort und in Mittelamerika lebenden Affen sind die sogenannten Neuweltaffen – dem gegenüber stehen die Altweltaffen, die in Asien und Afrika vorkommen. Eine von vier in Amerika vorkommenden Primatenarten sind die sogenannten Sakiaffen.

Wer nicht gerade häufiger Zoogänger ist oder wessen Heimatzoo nicht zufällig zu den Haltern von Sakiaffen gehört, wird wahrscheinlich nicht vor Augen haben wie Sakiaffen aussehen. In der Tat finden sich nicht viele der 54 Arten, zu denen neben Sakis auch Springaffen und Uakaris gehören, in Zoos wieder. Die mittelgroßen Baumbewohner leben meist in monogamen Familienverbänden mit Ausnahme der Bartsakis, die sich in Gruppen bewegen.

In unseren Unterstützerzoos finden sich aus dieser Gruppe nur die Weißkopfsakis. Deutlich wird das namensgebende Körperteil beim Männchen, dessen Fell schwarz gefärbt ist, während das Gesicht weiß leuchtet. Die Weibchen sind grau und haben lediglich zwei weiße Streifen im Gesicht. In der Natur leben die Tiere in den Wäldern im nordöstlichen Südamerika. Durch ihre langen Hinterbeine sind die Sakis gute Springer. Weißkopsakis können im Zoo 35 Jahre alt werden und gelten in der Natur nicht als gefährdet. Bei unseren Unterstützern kann man die Tiere in Dortmund, Frankfurt, Köln, Münster, Nürnberg und Overloon beobachten.

Madagaskars Primaten

Madagaskar ist der zweitgrößte Inselstaat der Welt, gelegen vor der Südostküste Afrikas. Dabei wurde die Insel erst spät von Menschen besiedelt, vor etwa 1500 Jahren geschah dies. Bei den Primaten spielt sie eine besondere Rolle, weshalb die IUCN die Primaten auch in vier Herkunftszonen unterteilt: Neuwelt (Mittel- und Südamerika), Asien, Afrika und Madagaskar. Geographisch wäre es natürlich richtig, Madagaskar zu Afrika zu zählen, aufgrund ihrer Isolation hat sich hier auf Madagaskar aber eine völlig eigene Primatenart entwickelt, die Lemuren.

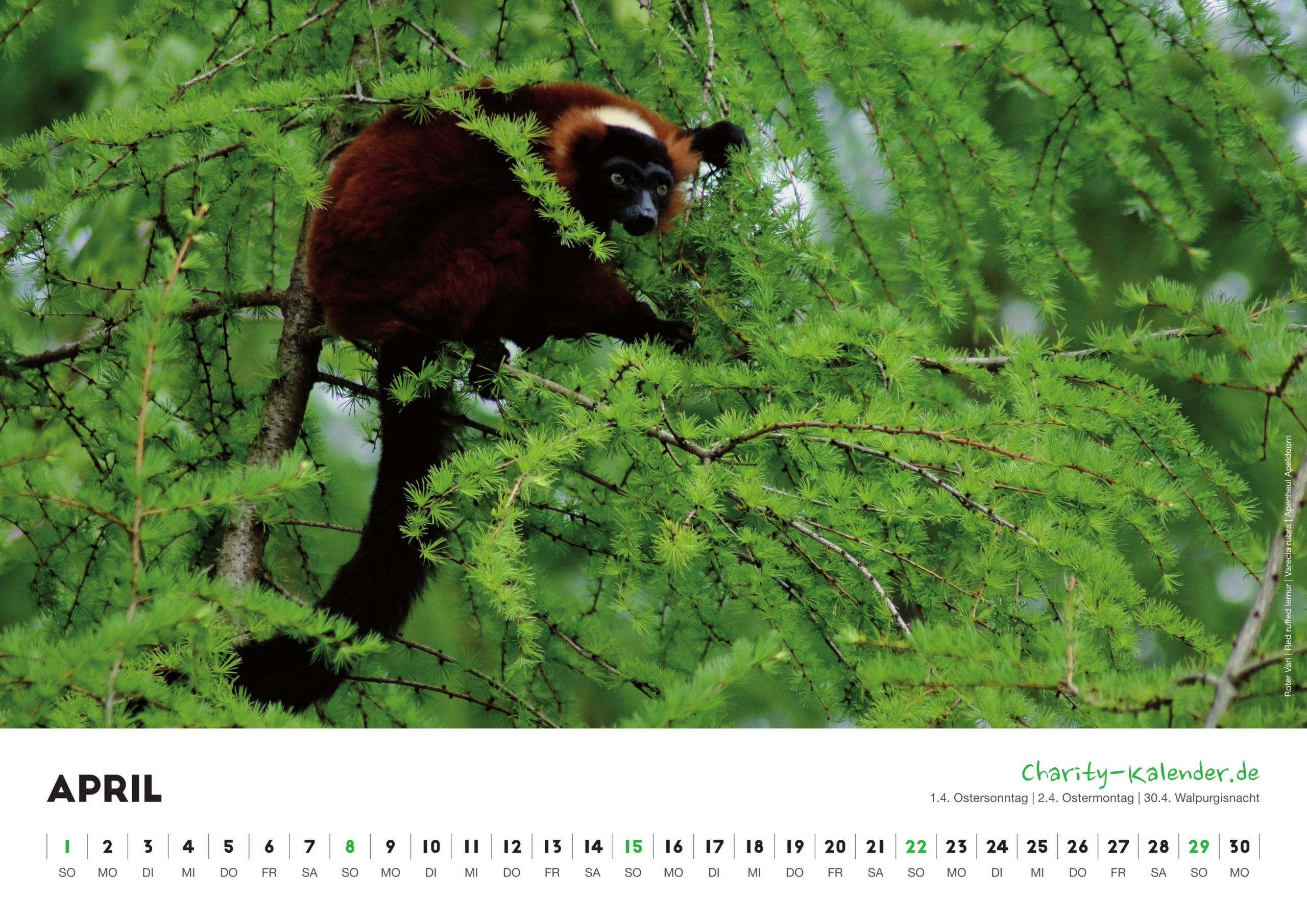

Bei den Lemuren handelt es sich neben den Loriartigen, zu denen auch die Galagos gehören, und dem Fingertier um die Gruppe der Feuchtnasenprimaten. Der Name stammt von der freiliegenden feuchten Nase, die einen besseren Geruchssinn ermöglicht. Zwei Familien der Feuchtnasenprimaten leben in Südostasien, alle anderen fünf auf Madagaskar. Allen voran gehen die Kattas. Dank Disney kennen alle Kinder die Tierart und erkennen im Zoo die Kattas als „King Julien“. Doch während man Kattas relativ häufig in Zoos antrifft und eine sehr stabile Population dort hat, herrscht gerade dies nicht auf Madagaskar. Beinahe 90% der – im wahrsten Sinne des Wortes – Inselaffen sind als gefährdet gelistet, inklusive dem Katta.

Grund für die Probleme der Tiere ist das rasante Bevölkerungswachstum. Heute leben knapp 24 Millionen Menschen auf Madagaskar, Tendenz stark steigend. Jede Frau bringt im Schnitt über vier Kinder zur Welt. Die Menschen müssen ernährt werden, dafür braucht man Landwirtschaft, dafür wiederum wird der Lebensraum der Tiere zerstört. Einst bestand die Insel zu 90% aus Wald, davon sind nur noch etwa 10 Prozent übriggeblieben.

Man wird den Lemuren allerdings nicht gerecht wenn man sie auf die Kattas reduziert. Die Spannweite reicht vom kleinsten Primaten der Welt, dem 30 Gramm schweren Berthe-Mausmaki, bis hin zum Indri, der 10 Kilogramm auf die Waage bringt. Sehr bekannt sind die Sifakas, die nur auf den Hinterbeinen laufen und damit wie Tänzer wirken, während die Indris wiederum für ihr Geheul berüchtigt sind. Die eigentlichen Lemuren sind tagaktiv, während die Gruppe der Katzenmakis nachtaktive Tiere sind. Äußerst speziell sind die Fingertiere, auch Aye-Aye genannt, die äußerlich überhaupt nicht an Primaten erinnern und aufgrund ihres etwas unheimlichen Aussehens von den Einheimischen für Unglücksbringer gehalten und getötet wurden.

Madagaskars Primaten bei unseren Unterstützern

Kattas trifft man häufig in Zoos an, auch Rote Varis sind öfter zu sehen. In den Niederlanden findet man sehr schöne Haltungen, zum Beispiel in Overloon. In Deutschland empfehlenswert ist die neue Haltung in Rheine. Auch der kleine Herforder Tierpark verfügt über eine schöne Außenanlage für Kattas. Wer sich für die selten gezeigten anderen Feuchtnasenprimaten interessiert, wird im Zoo Frankfurt fündig, wo es im Bernhard Grzimek Haus eine sehenswerte Nachttierabteilung gibt.

Katta – Braunschweig, Frankfurt, Hamm, Hannover, Herford, Rheine, Arnheim, Barcelona, Miami, Overloon, Busch Gardens Tampa

Roter Vari – Gelsenkirchen, Köln, Neuwied, Rheine, Wuppertal

Mohrenmaki – Rheine, Arnheim, Miami

Kronenmaki – Rheine, Overloon

Schwarzweißer Vari – Rheine, Overloon

Weißkopfmaki – Hamm, Neuwied

Rotbauchmaki – Rheine

Türkisaugenmaki – Köln

Alaotra Halbmaki – Overloon

Großer Bambuslemur – Köln

Gürtelvari – Köln

Fingertier – Frankfurt

Grauer Mausmaki – Frankfurt

Westlicher Fettschwanzmaki – Frankfurt

Nördlicher Grauer Schlanklori – Frankfurt (Asien)

Garnett Galago – Köln (Afrika, nicht Madagaskar)

Senegal Galago (Buschbaby) – Frankfurt (Afrika, nicht Madagaskar)

Calendar Pictures „Primates 2018“

Kalenderbilder „Primaten 2018“

Restbestände dieses Kalenders sind noch erhältlich.

Primates

When people think about primates most people remember lively apes playing and toying around. Yet primates are a complex generic group, starting with the 30 grams light tarsier up to the 200 kg heavy gorilla. Naturally our next relatives, the great apes, fascinate us. With the image of these lively animals in mind you can easily forget how serious their situation is in the nature. This is a core reason why we opted on this topic for the first edition of Charity-Kalender.

In total there are 496 primates species, of which more than half of them are endangered in the meantime. Alone on the island of Madagascar 101 there are species and nearly 90% of those are in a critical state. Among Asia’s 119 species there are worries regarding about two thirds of the kinds. Origin of the primates merely are in Middle and South America (new-world monkeys), in Africa and Asia (old-world monkeys).

Tourists who have been to Southern Europe may protest now and say that they have seen primates in Gibraltar. This is absolutely correct. These are Barbary macaques or also called magots, which with a high probability were imported from Northern Africa. The 230 animals who live there today can be tracked back to Winston Churchill. A legend says that Gibraltar remains under British governing as long as magots live there, so Churchill imported Barbary macaques from their origin Morocco and Algeria to liven up the population that declined to only a few animals. Even though they are no real European monkeys they have a geographical specialy as they are Africa’s only primates living north of Sahara. A further unique feature: they are the only macaques, which are not home in Asia.

You might think that a monkey, which is tough enough to survive in Europe and even is a bit annoying as in Gibraltar cannot have worries, but the opposite is the case: Barbary macaques are engangered, the population decreased by more than fifty percent within the last thirty years. About 6.000 to 8.000 animals live worldwide, yet at least two thirds in Morocoo. There are two main problems for the population: one is that annually 200-300 babies are caught and illegally sold as pets. The other is the aggricultural growth, which results in lesser connected areas and separates the singular groups.

In Zoos Barabary macaques are widely spread though and form a solid reserve pool. Nice walk through enclosures can be found at NaturZoo Rheine and at Apenheul Apeldoorn. Furthermore magots are on exhibit at Arche Noah Zoo Braunschweig, Opel Zoo Kronberg, Tiergarten Nuremberg or Zoo Barcelona.

In the course of this primates campaign we will inform about further specialties of various primate species.

Primaten

Wenn man an Primaten denkt, haben die meisten von ihren Zoobesuchen muntere Affen vor Augen, die immer quirlig spielen und gerne schon mal Unsinn machen. Dabei sind Primaten „Primaten“ weiterlesen

Good supporters base – „Original Ten“ are found

A lot of time and preparation needs to be done from idea to realization of a project. While in the background the website is created, the social media are started, and the calendar is set, there are much needed partners, who first of all need to be convinced to take part. This is especially difficult when you have no reference so far, and the people who are supposed to help don’t know you. Under these circumstances the first Charity Calendar came alive, always with a question mark, whether or not the photo release permit will be granted.

This first phase is passed now. Analogue to sports terms we can call the founding „members“ of this project the „Original Ten“ = ten facilities, which did not hesitate to give their okay for this release within one week after my initial contact. Lots of thank yous are owed to our „Original Ten“: Zoo Osnabrück, Vogel- und Blumenpark Heiligenkirchen (Bird- and Flower Park), Zoo Miami, NaturZoo Rheine, Tiergarten Nuremberg, Royal Burgers‘ Zoo Arnhem, Tierpark Hamm, Zoo Cologne, Apenheul Apeldoorn and Tierpark Herford.