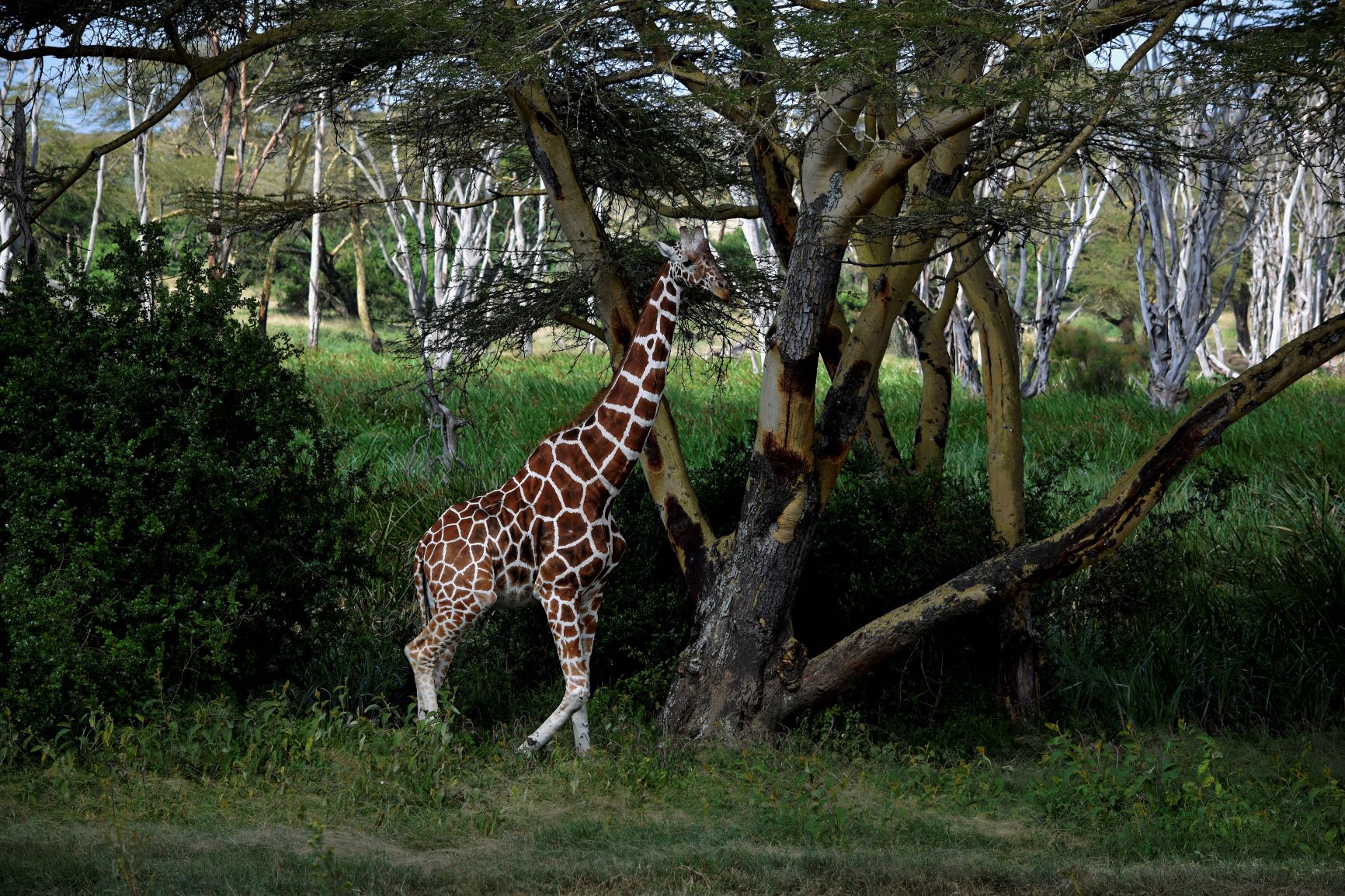

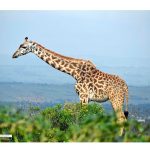

Wenn es um Giraffenbestände in den wissenschaftlich geführten Zoos Europas geht, steckt ein Mann dahinter, der die Koordination durchführt und entscheidet, welche Tiere in welchem Zoo leben und welche sich fortpflanzen dürfen. Jörg Jebram führt die Geschicke des Zuchtbuchs, bis Ende 2019 von der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen aus, seit 2020 aus dem Opel-Zoo Kronberg. Von ihm kam die Empfehlung zur Unterstützung der Reticulated Giraffe Project im Samburu Nationalpark, und mit ihm sprach Charity Kalender über seine Tätigkeit innerhalb des Zoos und die Situation der Netzgiraffen in der Wildnis.

Charity-Kalender: Herr Jebram, in deutschen Zoos werden Netzgiraffen von 13 Haltern* gezeigt, keine Unterart der Giraffe ist häufiger zu sehen. Tatsächlich aber geht der Bestand nach unten. Die letzten Nachzuchten gab es 2016 – was ist der Grund dafür?

Jörg Jebram: Vor etwa acht Jahren habe ich die Koordination des Erhaltungszuchtprogrammes für die in Europa gehaltenen Giraffenunterarten übernommen. Damals waren die Populationen insgesamt zu groß. Es gab schlichtweg kaum Platz, um die Nachzuchten in anderen Zoos unterzubringen. Im Jahre 2014 haben wir einen sogenannten Long-Term-Managementplan für jede einzelne gehaltene Unterart erstellt. Die Zielgröße bei den Netzgiraffen wurde nach genauer Analyse der vorliegenden genetischen Daten auf 130 Tiere festgelegt. Derzeit werden 149 Netzgiraffen im Zuchtbuch koordiniert, d.h. wir haben momentan immer noch 19 Netzgiraffen mehr als wir eigentlich zur langfristigen Gesunderhaltung der Population benötigen. Das Ziel ist also immer noch, die Gesamtpopulation ein wenig zu verkleinern.

CK: Wie möchten Sie das Ziel der Reduktion erreichen?

JJ: Dies passiert in erster Linie durch eine Verringerung der Geburtenrate. Sowohl der Rückgang der Bestandszahlen als auch die Minderung der Geburtenrate ist also beabsichtigt. Die deutschen Kollegen haben mich dabei sehr unterstützt und deswegen bin ich ihnen auch extrem dankbar. Das Funktionieren eines Zuchtprogramms hängt immer von den Teilnehmern ab und ist nie das Werk eines einzelnen.

CK: Wie schwierig war der Prozess, die anderen Zoos von der Reduktion zu überzeugen? Nachwuchs wird gemeinhin ja sehr gerne von Zoos präsentiert.

JJ: Der entscheidende Faktor war aus meiner Sicht eher die Tatsache, dass möglicher Nachwuchs bei Eintritt der Geschlechtsreife nicht hätte in anderen Zoos platziert werden können – die Jungtiere hätten also über die Geschlechtsreife hinaus in ihrem Geburtszoo bleiben müssen. Dies habe ich damals sehr ausführlich und klar an die Halter kommuniziert und ihnen die Situation dargestellt. Ich denke, dass es genau diese offene und zugegebenermaßen sehr zeitaufwändige Kommunikation war, die die Halter zur Mithilfe bei der Reduktion der Geburtenrate motiviert hat.

CK: 2014 gab es hierzulande eine Reform der Säugetierhaltungsrichtlinie, die bei Giraffen sowohl für Innen- wie Außenanlagen eine deutliche Verschärfung bewirkt hat. Inwieweit stellt das ein Problem für die Zukunft der Haltung hierzulande dar?

JJ: Das hat auf meine Arbeit als Zuchtbuchkoordinator sehr wenig bis gar keinen Einfluss. Als die Überarbeitung der Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren in Deutschland erschien, ist zumindest kein Zoo an mich herangetreten, der seine Giraffenhaltung aufgeben wollte oder musste. Ich glaube, die Haltung der Giraffen in den deutschen Zoos war und ist auf einem sehr hohen Niveau. Die wissenschaftlich geführten Zoos hinterfragen stetig Ihre Haltungen und passen sie falls nötig an. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Größe eines Geheges meist recht wenig über die Qualität der Haltung aussagt. Natürlich muss jedes Gehege dem Tier und seinem Verhalten in der Größe entsprechen, aber es gibt noch einige andere Faktoren, die ich für mindestens genauso wichtig halte. Dementsprechend sehe ich es nicht sehr gern wenn die Gehegegröße so sehr in den Fokus gerückt wird.

CK: In der Vergangenheit sind Bullen häufig schon mit Erreichen der Geschlechtsreife in die Herden gekommen und haben dann regelmäßig für viel Nachwuchs gesorgt. Wäre es nicht sinnvoller für ein ausgewogenes Populationsmanagement wenn man die Jungs erst wie in der Natur in eine Jungbullengruppe gibt und die Zuchtbullen bei Bedarf im höheren Alter aus diesen Gruppen nimmt?

JJ: Aus genetischer Sicht ist es egal, ob ein Bulle schon im Alter von 2,5 Jahren als Zuchtbulle in eine Weibchengruppe kommt oder erst mit 5 Jahren – seine Gene, die er vererbt, bleiben dieselben. Wie schon erwähnt, sind die Zuchterfolge mit der bisherigen Art des Managements ausgesprochen gut. In der Natur bestimmen die alten, erfahrenen Bullen für eine gewisse Zeit das Fortpflanzungsgeschehen bis sie von aufstrebenden Jungbullen abgelöst werden. Ich denke aber nicht, dass der Aufenthalt in einer Junggesellengruppe irgendeinen Einfluss auf das Wohlbefinden der Tiere hat, sondern dient in freier Wildbahn dazu, das Überleben der Jungbullen zu sichern – es ist also eher eine Art Zweckgemeinschaft. Anstelle des Zucht-Auswahlverfahrens durch Kämpfe der Tiere in freier Wildbahn, tritt bei den Zoogiraffen die Auswahl der Zuchttiere anhand ihrer Gene. Ich schaue, welche genetischen Linien gut repräsentiert sind und welche eher weniger. Letztere kommen dann in den Zoos bevorzugt zur Fortpflanzung, so dass die Population über viele Jahre genetisch gesehen breit gefächert bleibt. Das Alter der Bullen oder aus welcher Gruppenkonstellation sie entspringen, spielt bei dieser Auswahl eher eine untergeordnete Rolle.

Lesen Sie in den nächsten Tagen Teil 2 des Interviews, in dem es vornehmlich um die Situation der Tiere in der freien Wildbahn geht.

*die 13 Netzgiraffenhalter in Deutschland sind Augsburg, Duisburg, Erfurt, Frankfurt, Hodenhagen , Karlsruhe, Köln, München, Münster, Neunkirchen, Nürnberg, Osnabrück und Stuttgart.