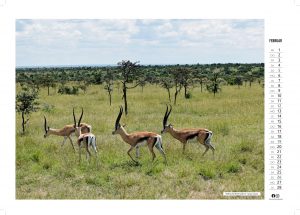

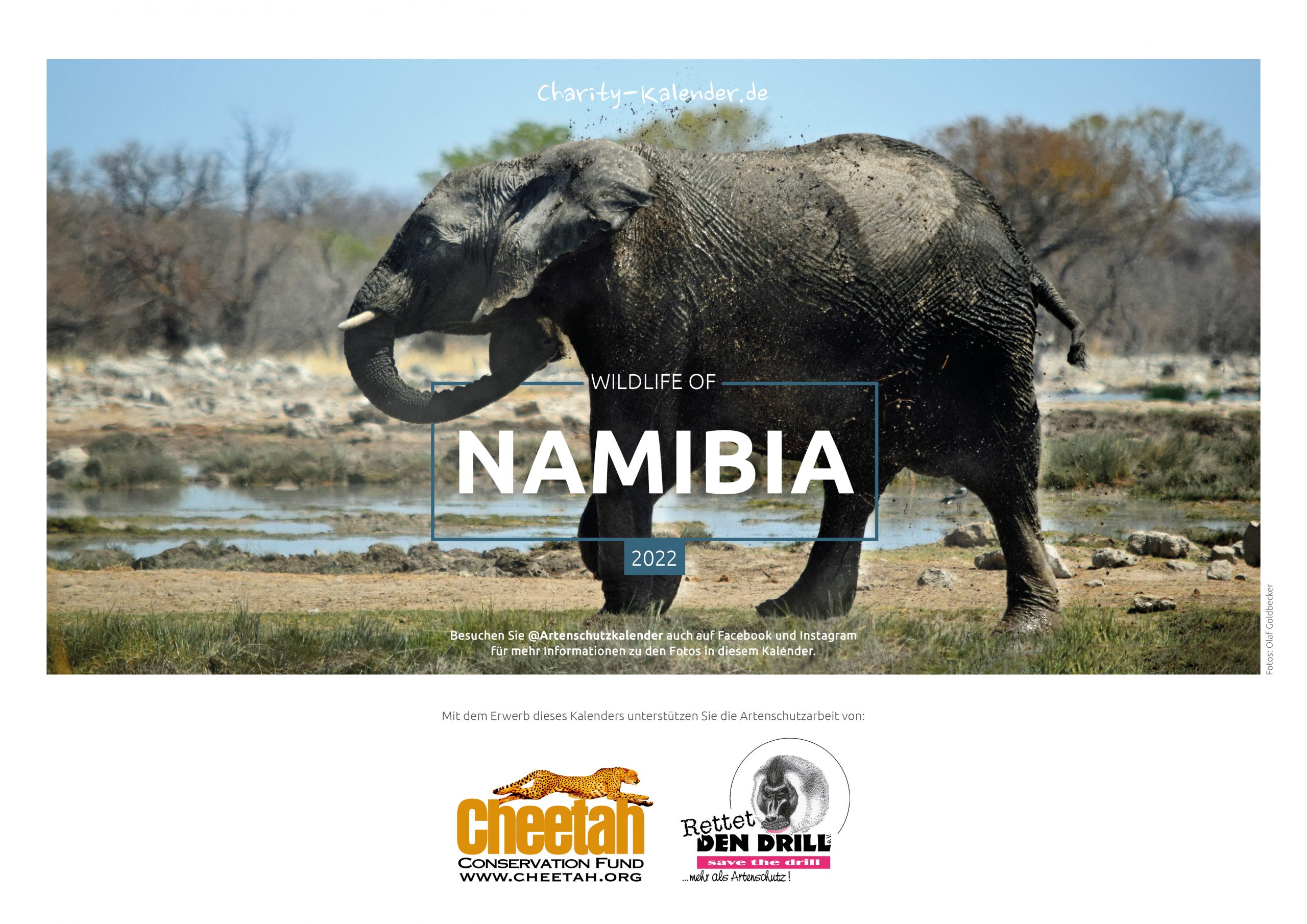

Etwa 60 Impalas befinden sich auf dem Titelbild zum Kenia-Kalender 2023. Von der auch Schwarzfersenantilopen genannten Art existieren geschätzt zwei Millionen Tiere, von daher ist die Sichtung von ihnen nicht gerade ein Kunststück. Aber diese Anzahl auf einem Haufen zu sehen, ist schon nicht alltäglich.

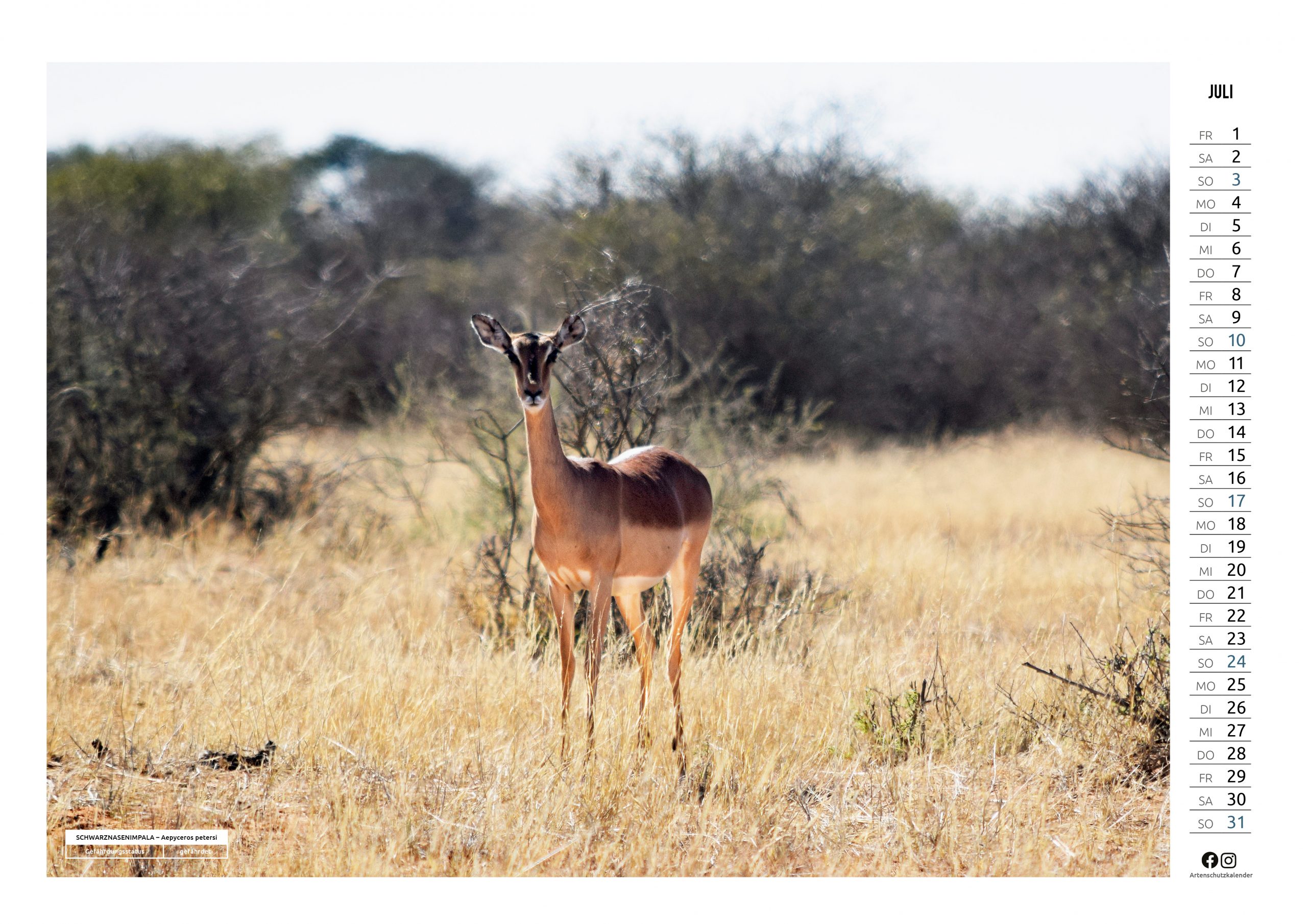

Mit Hilfe dieses Bilds lässt sich eine Menge über die Gewöhnlichen Impalas zeigen. Vorweg, es gibt zwei Impala-Arten – einmal die gefährdeten und nur in Namibia und Angola vorkommenden Schwarznasenimpalas und eben die in Ostafrika weit verbreiteten Schwarzfersenimpalas. Im Juni direkt nach der Regenzeit als das Bild entstand, war das Gras relativ hoch, daher lässt sich die Ferse nur schlecht sehen, aber bei den Tieren rechts im Vordergrund, die mit dem Rücken zur Kamera stehen, kann man die namensgebende schwarze Färbung der Ferse erkennen. Die verwandten Schwarznasenimpalas besitzen allerdings auch diese Färbung, nur weisen sie zusätzlich im Gesicht noch eine schwarze Färbung auf.

Auch bei beiden Impala-Arten findet man die auffällige Zeichnung am Gesäß, die auf dem Bild bei allen rückwärtig zur Kamera stehenden Tieren ins Auge fällt. Der gerade schwarze Strich in der Mitte mit je einem etwas gebogenen schwarzen Streifen links und rechts davon, formt gewissermaßen ein „M“. Das braune Fell mit weißem Bauch ist auch bei beiden Impala-Arten gleich.

Die Herdengröße bei Impalas variiert, auch abhängig vom Futterangebot. Bei reichhaltigen Nahrungsmöglichkeiten werden die Herden größer wie man auf diesem Bild sehen kann. Zwischen Müttern und Töchtern besteht häufig eine Bindung, die über die Geschlechtsreife hinausgeht, während die Söhne mit etwa einem Jahr die Mutter verlassen und mit einer Junggesellengruppe durch die Landschaft ziehen. Hier lernen sie sich durchzusetzen bis sie stark genug sind, um es mit anderen adulten Männchen aufzunehmen. Vor einem Alter von vier Jahren haben sie praktisch keine Chance, dass sie sich fortpflanzen können.

Männchen und Weibchen lassen sich leicht unterscheiden, da nur die Böcke Hörner bekommen. Anhand der Größe des Gehörns kann man das Alter der Tiere abschätzen. Auf der linken Seite kann man hinten links zwei adulte Männchen sehen, vorne links in die Kamera schauend befindet sich auch ein ausgewachsener Bock. Ganz vorne rechts erkennt man ein nicht mehr ganz frisches männliches Jungtier an schon etwas längeren, aber noch nicht gebogenen Hörnern. Zwei Tiere weiter links von ihm und mittig links vorne sind dagegen noch ziemlich junge Männchen zu entdecken. Auch weibliche Jungtiere sind zu erspähen, beispielsweise zentral vorne.

Während der Fortpflanzungsphase ist es bei den männlichen Tieren vorbei mit der Eintracht in der Junggesellengruppe. Die stärksten Tiere bilden nun Reviere, vertreiben Widersacher und versuchen sich mit durchziehenden Herden zu paaren. Tragende Weibchen benötigen etwa 6-7 Monate bis der Nachwuchs zur Welt kommt. Den legen sie für ein paar Tage bis zu einer Woche im Gras ab, ehe sie ihn in die Herde integrieren. Nach einem halben Jahr wiegen die Tiere um die 25 Kilogramm, was bei Weibchen fast schon das Endgewicht ist, während Männchen nochmal gut ein Drittel davon zulegen.

Schwarzfersenantilopen sind beliebtes Futter für verschiedene Beutegreifer. Im offenen Grasland haben die Tiere noch ganz gute Chancen zu entkommen, da sie über ausgezeichnete Sprungkraft verfügen und ihr Repertoire an verschiedenen und überraschenden Sprüngen sehr hoch ist. Sie können sowohl bis 12 Meter weit springen wie auch Prellsprünge in die Luft abhalten, bei denen sie die Richtung wechseln.

| ARTENPROFIL |

GEWÖHNLICHE IMPALA / SCHWARZFERSENANTILOPE |

| Art: |

Gewöhnliche Impala / Schwarzfersenantilope |

| Unterart: |

– |

| Wissenschaftl. Name: |

Aepyceros melampus |

| Vorkommen: |

Ostafrika bis Südostafrika, von Kenia bis in den Norden Südafrikas |

| IUCN Status: |

Nicht gefährdet |

| Nachwuchs: |

1, selten 2 Jungtiere nach 6-7 Monaten Tragzeit |

| Ernährung: |

Gräser, Blätter, Zweige, Früchte |

| Feinde:

Lebenserwartung: |

Löwen, Afrik. Wildhunde, Tüpfelhyänen, Leoparden, Adler, Geparden, Schakale.

Männchen ca 10 Jahre, Weibchen ca 15 Jahre |