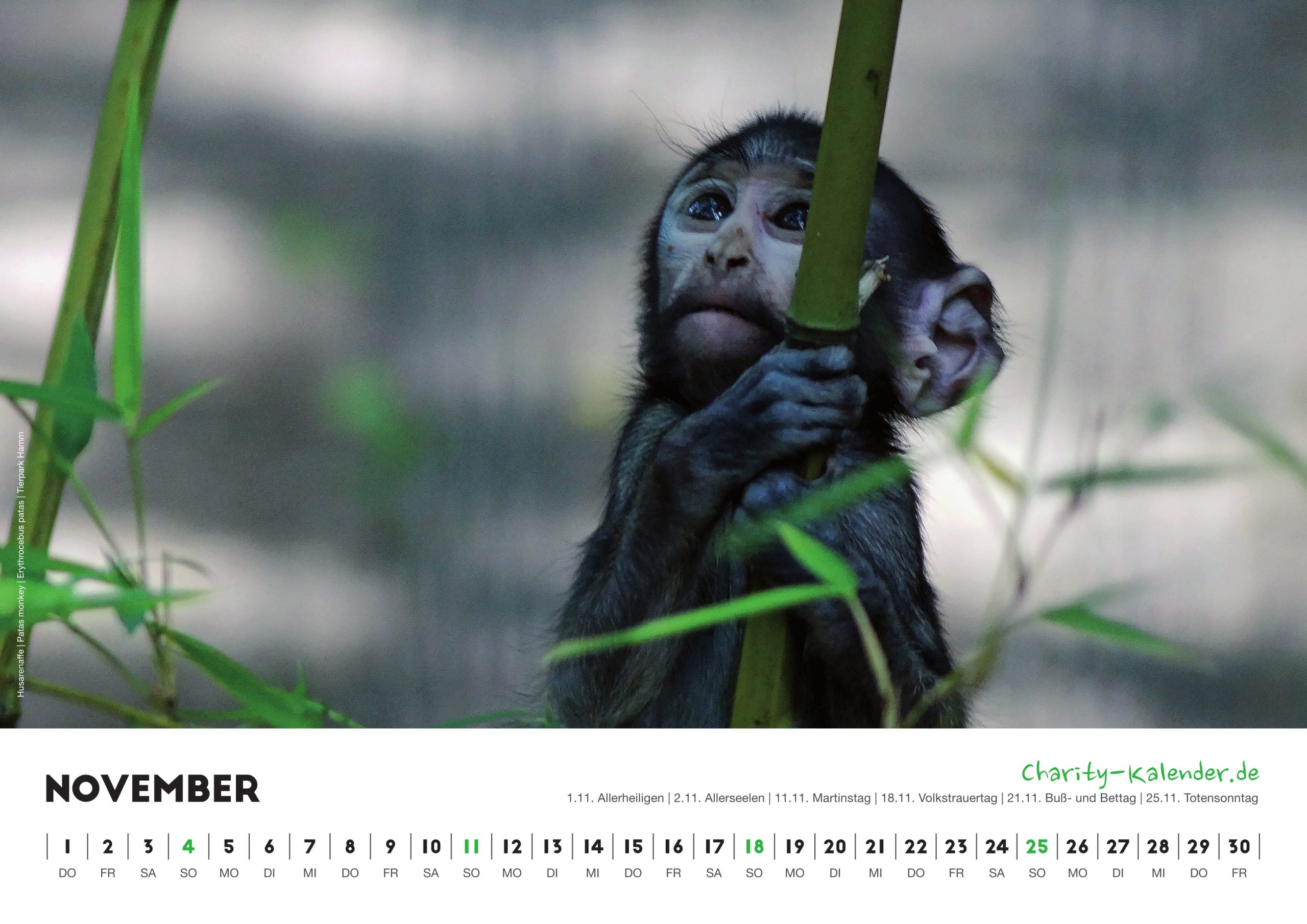

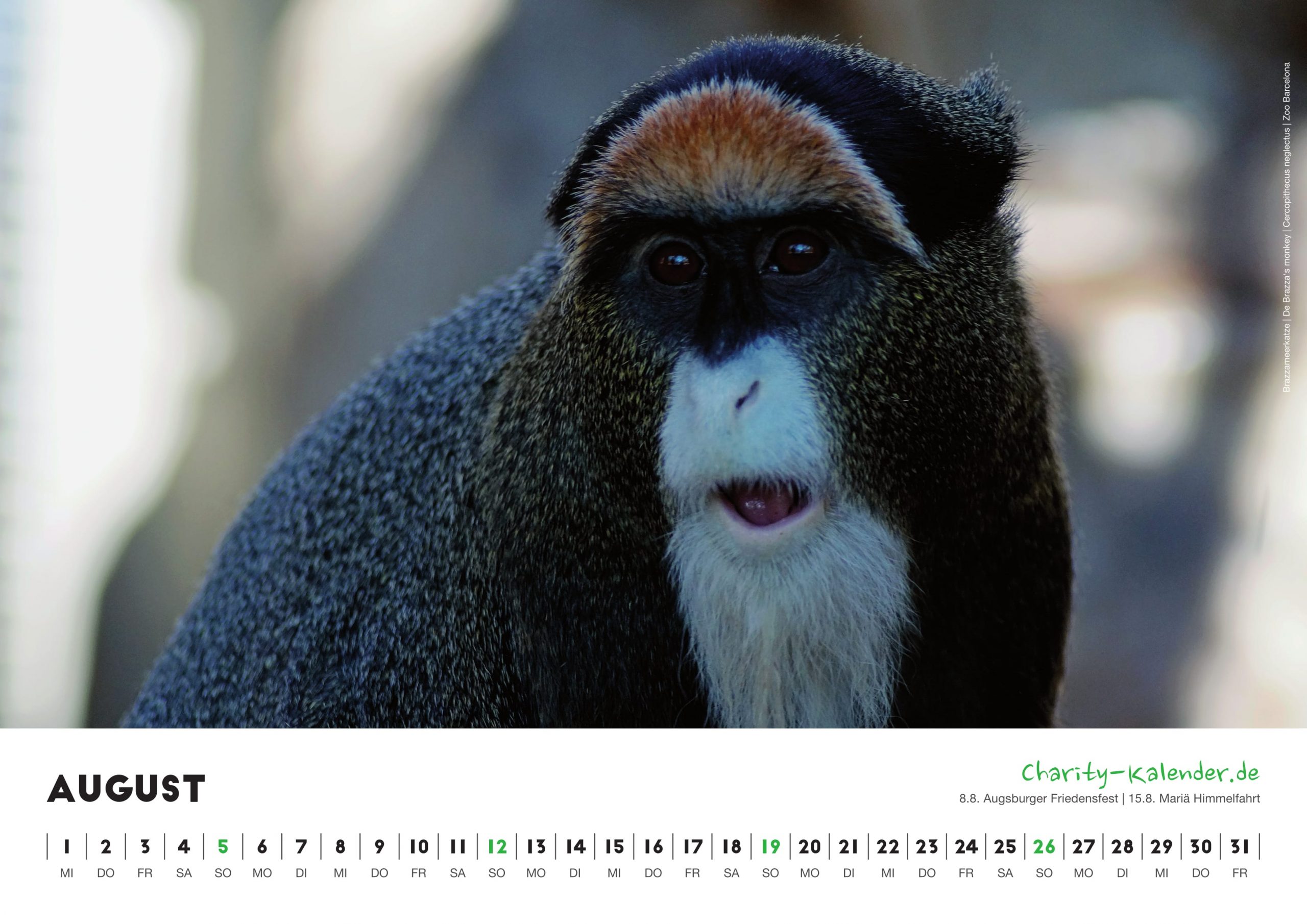

Seit vielen Jahren nehmen Zoos von Ausnahmen abgesehen keine Tiere mehr aus der Natur auf. Dies macht eine Zusammenarbeit unter den Zoos nötig. Die Tiere „gehören“ nicht mehr einzelnen Zoos, sondern werden international verteilt. Bei den Drills kümmert sich Zookurator Carsten Zehrer vom Tierpark Hellabrunn sowohl um das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) wie auch um das Internationale Zuchtbuch (ISB). Mit ihm unterhielt sich Charity Kalender anlässlich des Engagements um diese Tierart:

Herr Zehrer, Sie führen das internationale Zuchtbuch und koordinieren das Europäische Erhaltungszuchtprogramm für den Drill. Wie sind Sie zu dieser Aufgabe gekommen?

Beide Programme waren früher im Erlebnis-Zoo Hannover angesiedelt und wurden dort vom Stellvertretenden Zoologischen Leiter, Dr. Andreas Knieriem, verantwortet. Der Zoo Hannover hat bei der Erhaltungszucht der Drills in menschlicher Obhut schon vor 30 Jahren eine große Rolle gespielt. Mit dem Wechsel von Dr. Knieriem in den Münchner Tierpark Hellabrunn im Jahr 2009 kamen kurze Zeit später auch das Zuchtbuch sowie das EEP nach München, nachdem auch Hellabrunn mit der Pflege von Drills begonnen hatte und ich habe die Aufgaben übernommen. Da ich früher auch im Zoo Hannover beschäftigt war und Drills schon „von klein auf“ kenne, hat mich dies sehr gereizt.

Welchen Umfang in der alltäglichen Arbeit umfasst das Führen des Zuchtbuchs?

Das ist ganz unterschiedlich und hängt auch sehr davon ab, ob es bei einem Zoo, der Drills pflegt, in der dortigen Gruppe Probleme gibt, so dass z. B. ein Tier dringend in einen anderen Park vermittelt werden muss. Im Schnitt sind es etwa zwei Stunden wöchentlich.

Wie ist die aktuelle Situation bei den Drills in den Zoos, auch in Vergleich mit früheren Jahren?

Der Drillbestand innerhalb des EEP ist in den letzten Jahren langsam aber stetig immer weiter gewachsen auf aktuell knapp 90 Tiere. Auch die Anzahl der Zoos, die Drills pflegen, hat sich erhöht. Das ist beides eine sehr erfreuliche Entwicklung.

Angenommen, ein Zoo kontaktiert Sie und möchte Drills halten – was muss der Zoo mitbringen / was muss er mitbringen, damit er Drills halten darf und würde er schnell Tiere zugewiesen bekommen oder gibt es eine Wartezeit?

Ein Zoo, der sich bei mir meldet und mit Drills neu beginnen möchte, muss zunächst Pläne und Fotos der Anlage übermitteln, die dann bewertet werden, um ggf. noch notwendige Veränderungen aufzeigen zu können. Eine längere Wartezeit gibt es normalerweise nicht. Da wir im EEP immer wieder das Problem mit jungen Männchen haben, die in ihrer Geburtsgruppe Schwierigkeiten mit ihrem Vater bekommen, beginnen solche neuen Institutionen zunächst häufig mit einer jungen Männergruppe.

Inwieweit kann man als Zuchtbuchführer die Geschicke der Tierart in zoologischer Haltung beeinflussen? Verfolgen Sie bestimmte Ziele oder sind können Sie quasi nur auf die Geschehnisse in den einzelnen Zoos reagieren?

Beides. Als Zuchtbuchführer bzw. Koordinator eines Zuchtprogramms leitet man quasi die Partnervermittlung für die entsprechende Tierart. Grundlage ist dabei immer ein Zuchtbuch, das die Abstammung wie in einer Ahnentafel enthält. Das Ziel ist immer eine gesunde, stabile und möglichst nicht miteinander verwandte Population in menschlicher Obhut aufzubauen bzw. zu erhalten. Dazu werden sogenannte Empfehlungen festgelegt, welche Tiere züchten und auch welche Tiere in andere Zoos reisen sollten.

Gibt es eine Zusammenarbeit der Zoos mit Stationen in Nigeria und Kamerun, wo die Tiere in der Natur vorkommen?

Es gibt über den Verein „Rettet den Drill“ eine sehr enge Zusammenarbeit mit den drei Stationen der Organisation „Pandrillus“ in Nigeria bzw. Kamerun. Viele Zoos, die Drills pflegen, sind Mitglied bei „Rettet den Drill“. Die Unterstützung passiert nicht nur auf finanzieller Basis, sondern auch z. B. mit dem Transport von Dienstkleidung oder Verbandsmaterial bzw. Medikamenten für Drills von Europa nach Westafrika. Das Ziel, was Rettet den Drill und auch die Drill zeigenden Zoos verfolgen, ist, diese Affenart und Ihre Bedrohungsursachen in Europa bekannt zu machen sowie die Erhaltung des Drills in seinem natürlichen Lebensraum.

Info: der Drill wird aktuell in 17 europäischen Zoos gehalten, darunter sechsmal in Deutschland (Hannover, München, Osnabrück, Saarbrücken, Stuttgart und Wuppertal). In Japan und in den USA ist gar nur ein Drill-haltender Zoo vorhanden. Mit unter 100 Tieren in Zoos ist die Rückhaltebasis für die in der Natur stark gefährdete Tierart bislang noch nicht stark ausgeprägt und Zuchterfolge umso wichtiger.